导语

本文作者张沛垚,目前是荷兰乌特勒支大学移民研究方向博士生,同时也创办了自己的工作坊,致力于为华人新移民提供求职、心理、艺术等不同的领域的交流与对话,让他们在荷兰有更好的生活体验。

乌特勒支大学

2018年,我在本科毕业之后来到荷兰读书,念的是英语授课的一年制硕士项目,专业为政治社会学。

课程分为两种形式:一种是lecture(大课),教授主讲,主要是知识输出;另一种是tutorial(小课),由助教带领进行分组讨论,以我所就读的专业为例,要求在3个小时之内讨论一个跟课程相关的议题,下课前每组进行10分钟左右的演讲。

我出国时,英语口语已达到可以流利对话的水平,甚至连口音都能以假乱真,但第一次全英文上课,仍面临无法同时听课和做笔记、很长时间才能读完一篇论文、小组讨论经常插不上话等问题。因为在小组讨论时的贡献有限,我只能每堂课都上台做总结演讲。

在荷兰留学,具有自主学习和独立思考的能力尤其重要。

01受经济影响的学业压力不可小觑

这里每一门课程的论文都要求学生自己拟定题目,考试的要求是理解所有学过的理论,然后基于不同的理论进行案例分析。每场考试三个小时,我常常要写满好几张A3纸。

我在国内并非传统意义上的好学生,但我比较幸运,在荷兰遇到了适合自己的教育环境,在最开始的阶段没有经历太大的期望落差。但我跟很多中国留学生一样,也担心过挂科或者延迟毕业。

荷兰的非欧盟国际生要支付本地学生八倍左右的学费,万一挂科导致延毕,就会面临很大的经济压力。而我,为了避免延毕,在摸不清楚考试难度的时候付出了比过去多几倍的精力去学习。

我对压力不太敏感,很多压力反应都是后来才意识到的。严重的时候,出现过睡眠障碍(入睡困难,有一段时间甚至一直开灯睡觉)、心脏早搏、脱发……

有意思的是,我那个时候没有把这些症状跟压力或者焦虑联系起来,有一个原因是当时身边的好朋友都出现了类似的状况,让我们误以为这是大家都会经历的“正常现象”。

02因疫情而“被迫”开启的第二个硕士项目

我想,面对和处理压力,对每一个社会人来说都是不可避免的人生课题。但压力确实又因人而异,在不同的人生阶段、境况之中也会有所不同。

第一个硕士项目结束之后,我原本计划利用荷兰的找工作签证(Search Year Visa)在欧洲旅行一段时间,然后回国工作。

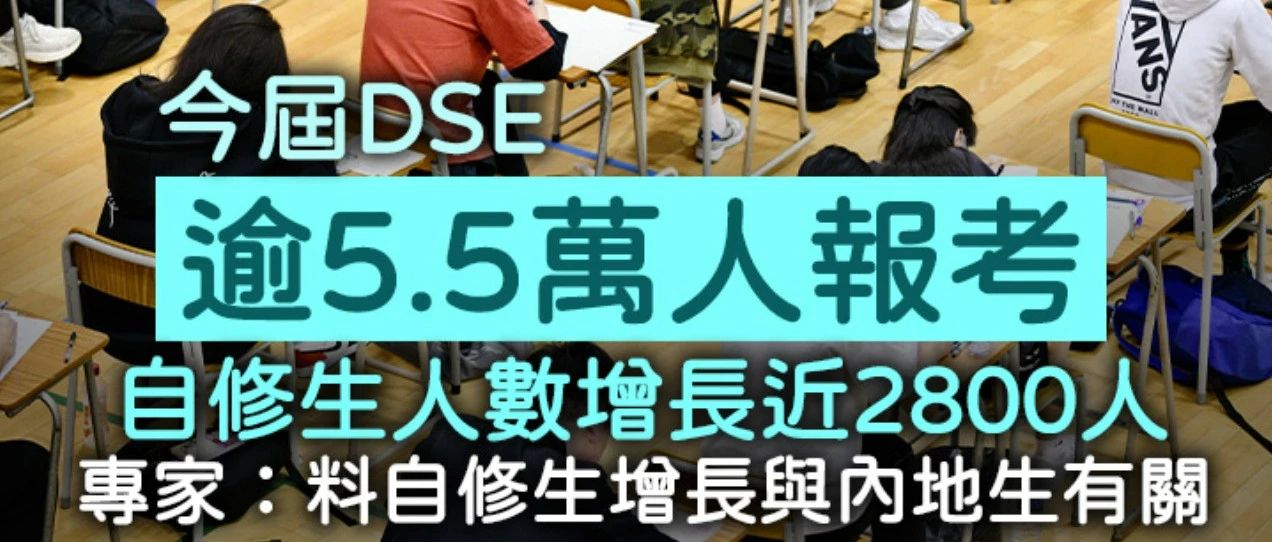

可是计划赶不上变化,我刚回荷兰的第二个月,国内就暴发了新冠肺炎疫情。紧接着,回国的机票疯涨,一票难求。很快,荷兰也受到疫情波及,企业纷纷缩减了招聘计划。

在这种情形下,我决定读第二个硕士项目,方向转到了医学人类学。在那个时候,应付上课和考试对我来说已经不再是最突出的挑战,我的主要压力从完成学业转变为求职就业。

作为需要签证才能在荷兰合法居住的外国人,我们的居留许可完全跟学业或者工作绑定。这意味着,我一旦无法在毕业后的一年内找到满足签证条件的工作,就要离开荷兰。这给我带来了很大的不确定感,我在那个冬天经历了最严重的抑郁情绪。

幸运的是,荷兰政府刚好推出了一项疫情福利,我用政府资助的预算跟一位career coach(职业咨询师)会面了四次,在短期内减轻了不少心理压力。除此之外,我也有一位长期一起工作的心理咨询师,在最糟糕的时候给了我很多稳定的陪伴和支持。

后来,我受到自己经历的启发,写了一篇关于中国留学生心理健康情况的论文。在田野调查阶段,我采访了很多中国留学生。我发现,中荷两国教育制度和毕业要求的差别与被内化的高期待,是留学生学业压力的主要来源。

除此之外,经济压力、人际关系冲突(与父母、伴侣、朋友之间),都可能给留学生带来额外的挑战。当我做完所有的采访,回看整理出来的数据时,发现了一个有趣的现象:几乎所有留学生都把及格或者得一个比及格线高一些的分数当作潜在的最低标准,以至于当面临挂科或重修时,会有较大的心理落差。

那时,我在自己的笔记里写下:为什么没有人对自己说,“我换了一个环境生活,面对的是完全不同的工作语言、授课方式和考核标准,暂时不适应或许也是正常现象”呢?

03博士研究,与硕士时期不一样的压力来源

说起来,荷兰算得上对外籍人士就业很友好的国家了。可是由于专业原因,我在荷兰语不够好的情况下,依然难以找到满足签证条件的对口工作。于是,我选择继续留在大学,进行博士研究(博士在荷兰也算是一份工作)。

博士期间的压力和硕士时期有很多不同。

首先,硕士阶段是我付学费买一个学习的机会,如果不想压力那么大,给自己一个低一点的标准也没有问题。可是博士研究不一样,课题是我自己的,没有理由不好好做;而且,我是被付钱完成这项研究的,没有那么容易糊弄了事;另外,写论文是一件延迟满足的事情,而我需要从生活中汲取及时的反馈,这就形成了一个矛盾。

此外,在现在的科研环境下,一篇论文需要不断接受修改意见,经过一年甚至更长的时间才能发表出来,这是一个持续改进不够满意的工作成果的过程,很耗心力。

博士时期的另外一个压力来源是跟导师之间的关系。在荷兰,博士生导师的权力很大,可以决定一篇文章在什么情况下达到发表的水平,以及博士生何时可以毕业。

我还算幸运,导师很善解人意,在研究计划和进度上比较支持我,但我们的科研思路很多时候并不相同。而且,我的两个导师的科研背景很相似,这使得他们常常会给出类似的修改意见。在这种情况下,尤其是开始阶段,我很难坚持自己的想法。

对我个人来说,博士阶段还有一个额外的压力:科研是份“光想不做”的偏理论性的工作,而我做社科研究,又有社工背景,非常希望能在实践层面为我研究的群体带来一些实质性的改变,但科研没有办法满足我这一部分的需求。我因为看不到正在做的项目的实际意义而常常产生自我怀疑。

当这些压力和自我怀疑越来越深入地影响我的生活质量和自我评价,我无数次思考过选择其他职业的可能性。

04用工作“绑定”快乐,为华人新移民创办工作坊

我相信,工作应该是能够给我带来快乐的。

就在接到这篇稿件的邀约时,我正带领一个四人的团队,利用业余时间筹办一场荷兰华人的对话活动。在过去的一年里,我为生活在荷兰的华人新移民办了17场内容各异的工作坊,涉及求职、心理、艺术、信息分享等不同的领域,只为让大家在异国他乡拥有更好的生活体验。

在活动现场,当不断有人走到我身边对我说“你的活动做得很棒,你应该为自己开心”的时候,我知道我可以跳出“摸鱼博士生”这一种身份。实际上,这些工作,都在帮助我平衡科研中的挫败感,对缓解压力有不小的贡献。

除此之外,还要感谢我的荷兰语老师Inge,她是一位退休的法学教授,在过去三年里一直免费教我荷兰语。我们每周见一次面,聊一个小时,一起读书、遛狗,偶尔也一起吃饭。

她的耐心和鼓励给了我非常大的心理支持。她也是我在荷兰的人际关系里唯一的长辈,是我们彼此选择的家人。与她的相处,让我对荷兰这个国家多了一份归属感。这段关系也是我抵抗外界压力重要的内在力量。